Beitrag

Diese Inhalte sind den Nutzenden von Meditricks vorbehalten.

Hier kannst Du einen Zugang erwerben.

Du bist neu hier? Informiere Dich über Meditricks.

Hast Du bereits einen Zugang?

Melde Dich bitte unter 'Profil' an.

Hier eine Vorschau,

wie wir dieses Thema behandeln und wie unsere Eselsbrücken aussehen:

Hirnhäute, Epiduralhämatom & Subduralhämatom

Basiswissen

-

Hirnhäute

Drei Hirnhäute: (1) Dura mater

Dürrer Marder ( = harte Mutter)

Das Gehirn und Rückenmark sind von drei Hirnhäuten umgeben. Wir gehen hier von außen nach innen durch.

-

Hirnhäute

Drei Hirnhäute: (2) Arachnoidea

Spinne

Die Arachnoidea - auch: Arachnoidea mater, deutsch: Spinnwebshaut - leitet sich vom griechischen Wort ᾰ̓ρᾰ́χνη (arachne) für „Spinne“ ab.

-

Hirnhäute

Drei Hirnhäute: (3) Pia mater

Pietätsvolle Mutter

-

Hirnhäute > Harte Hirnhaut

Dura mater: außen, mit Schädeldach verwachsen; oben identisch mit Schädel-Knochenhaut

Dürrer Marder: an Decke geklebt, hat Knochen-Haut

Dura mater (auch oft einfach „Dura“ genannt) bedeutet auf Latein „harte Mutter“, auf deutsch wird sie als „harte Hirnhaut“ bezeichnet. Sie ist derb und fest, daher der Name. Die Dura ist fest mit dem Schädeldach verwachsen, deshalb ist sie dort identisch mit der Knochenhaut des Schädeldachs.

-

Hirnhäute > Harte Hirnhaut

Dura mater: Überspringt Furchen des Gehirns außer Interhemisphärenspalt (Falx cerebri)

Dürrer marder interessiert sich nicht für Dreck in Furchen; Falke in großem Spalt

Die Dura mater überspringt die Furchen des Gehirns, abgesehen von der Längsfurche in der Mitte – die Falx cerebri ist das Stück Dura mater, das in den Interhemisphärenspalt ragt.

...

Expertenwissen

-

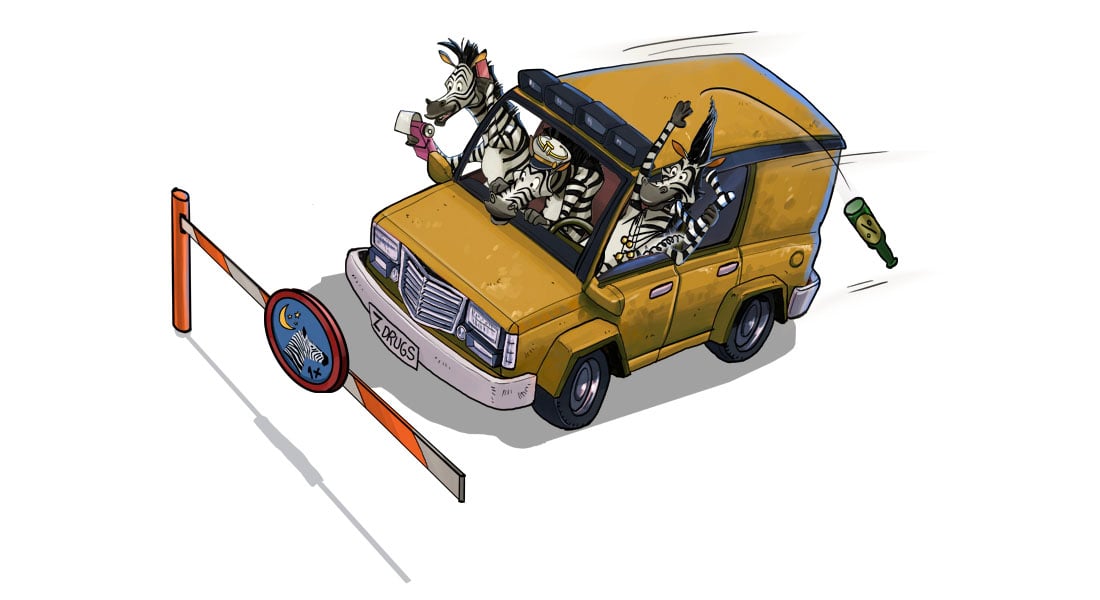

Blutungen > Epiduralblutung

Epiduralblutung Klinik: Anisokorie

Anis-Chor

Am N. oculomotorius liegen außen die parasympathischen Fasern, u.a. zum M. sphincter pupillae. Kommt es durch Hirndruck zu einer Einengung des N. oculomotorius, werden diese deshalb schon früh beschädigt. Geschieht dies einseitig, ist das besonders einfach zu erkennen: Es kommt zur Anisokorie (Anis-Chor) – also ungleich große Pupillen.

-

Blutungen > Epiduralblutung

Epiduralblutung Therapie: Operative Druckentlastung

Rettungsteam bohrt sich durch die Decke

Die wichtigste Therapie: eine schnelle operative Druckentlastung. Dazu muss der Schädel eröffnet werden, meist durch das Bohren eines Lochs („Bohrlochtrepanation“).

-

Blutungen > Subduralblutung

Subduralblutung Klinik: (1) akuter Verlauf

Akku-Tier

Die Symptome der Subduralblutung können entweder akut oder langsamer und chronisch auftreten, je nach Heftigkeit des zugrundeliegenden Traumas.

...

Beginne das Lernen mit unseren Eselsbrücken,

werde Teil der Lernrevolution.

Neu

Die 10 neuesten Meditricks:

Gereift unter der Sonne Freiburgs. mit viel Liebe zum Detail ersonnen, illustriert und vertont. Wir übernehmen keine Haftung für nicht mehr löschbare Erinnerungen.