Grundlagen

Neuronen-AP: elektrisches Signal durch Ionen-Strom

Neuronenhindernisslauf: elektrischer Staffellauf der Ionenschüler

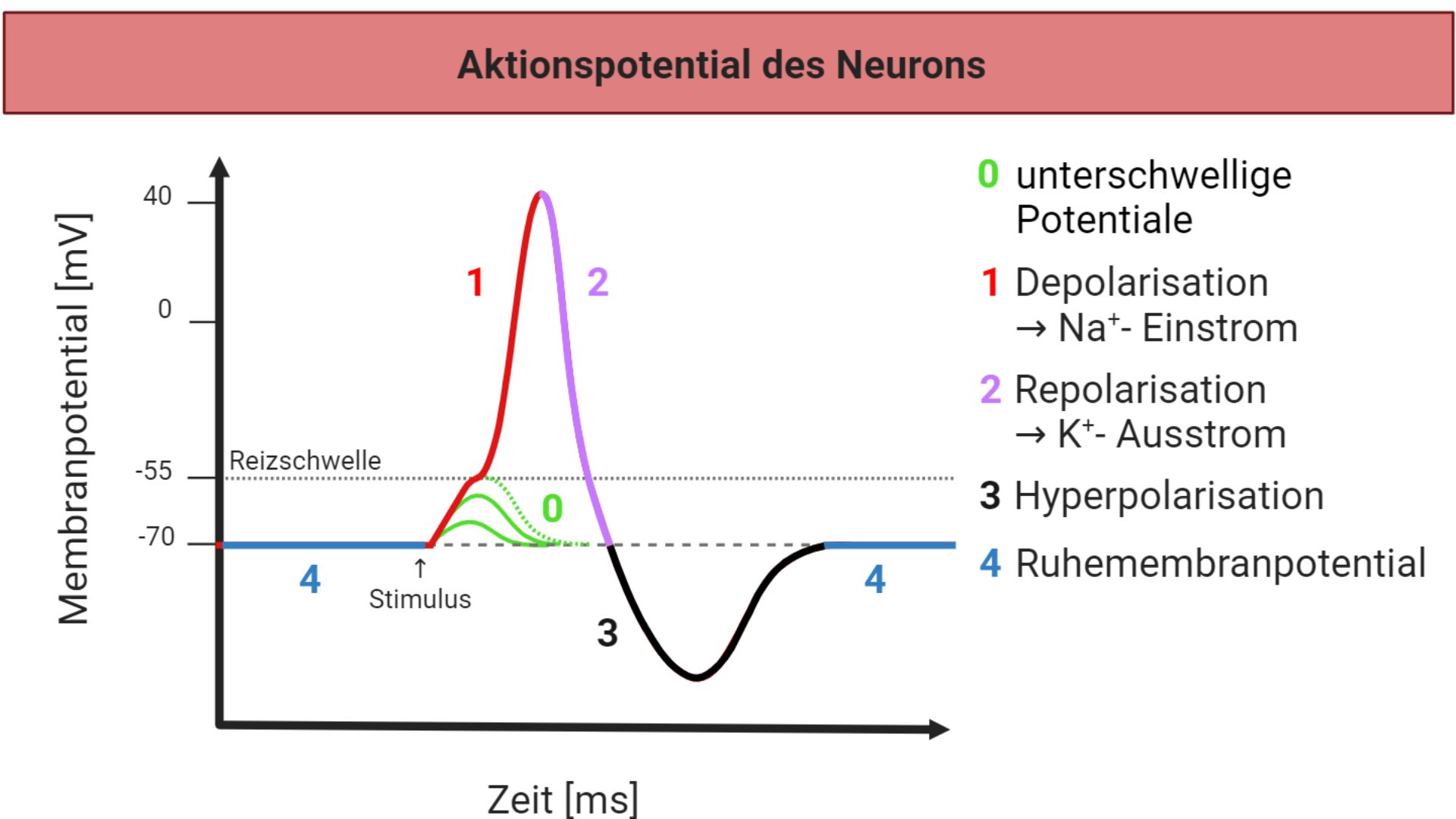

Das Aktionspotenzial (AP) ist ein elektrisches Signal, mit dem ein Neuron über (Ionen-)Strom Informationen an andere Zellen weiterleiten kann.

1/30

Grundlagen

Signalempfänger: Neurone, Drüsen-, Muskelzellen

Im Ziel sitzen: gelbe, grüne, rote Zelle

2/30

Grundlagen

Intrazellulärraum

Fläche vor Baum & unter blauem Stromkabel

3/30

Grundlagen > RMP

Voraussetzung 1: RMP / polarisierte Membran

Blaues Kabel auf Rennbahn (=RMP) im Polareis

Grundlage für jedes AP ist ein Ruhemembranpotenzial.

4/30

Grundlagen > RMP

Intrazellulär: K+ ↑; Extrazellulär: Na+ ↑

Im Baum: Bananen-Ion; auf Ästen: Salz-Ion

Das RMP entsteht durch die ungleiche Konzentration von Natrium- und Kaliumionen. Im Zellinneren herrscht eine hohe Kaliumkonzentration und eine niedrige Natriumkonzentration. Extrazellulär verhält es sich genau umgekehrt.

5/30

Grundlagen > RMP

RMP ≈ -70 mV

Ruhende Ionen, Zwergenmütze & runder Helm

Die Folge der Ungleichverteilung der Neuronen intra- und extrazellulär ist eine Potenzialdifferenz von -70 mV (Zellinneres ist negativ).

6/30

Grundlagen > RMP

Voraussetzung 2: spannungsgesteuerte Ionenkanäle

Spannungsgesteuerte Tunnel

Damit die Ionen zum richtigen Zeitpunkt die Membran überqueren können, braucht es spannungsgesteuerte Ionenkanäle. Diese messen über einen integrierten Sensor (genauer: S4-Segment) die Membranspannung und öffnen bzw. schließen ihre Kanalpore dementsprechend.

7/30

Grundlagen > RMP

Spannungszeitdiagramm: Zeit (x-Achse) & Spannung (y-Achse)

Rennstrecke: Rennbahn (x-Achse) & Baum (y-Achse)

8/30

Ablauf eines Aktionspotentials > Phase 1

Initiationsphase über Dendriten

Startsignal über Äste am Baum

Bei der initialen Depolarisation werden am Dendriten sog. EPSPs und IPSPs (excitatory und inhibitory synaptic potentials) ‒ häufig von anderen Neuronen ‒ ausgelöst. Sie verändern in Summe von außen die Verteilung der Ladungen. Das Innere des Neurons wird durch EPSPs positiver, die Membran wird depolarisiert.

9/30

Ablauf eines Aktionspotentials > Phase 1

EPSP: durch Natriumstrom nach intrazellulär

wESPe: mit Salz-Ion in den unteren Bildteil

10/30

Ablauf eines Aktionspotentials > Phase 1

Reizschwelle der NaV-Kanäle: - 50 mV

“Schwellen-Sprung” am Hügel: offene Hand, Faust

Um ein AP auszulösen, müssen die EPSPs die sog. Reizschwelle von spannungsgesteuerten NaV-Kanäle am sog. Axonhügel erreichen. Auf ihm liegen die nächsten Ionen-Kanäle. Wird die Reizschwelle von - 50 mV überschritten, öffnen sich die spannungsgesteuerten NaV-Kanäle und lassen weitere Natriumionen in das Neuron einströmen.

11/30

Ablauf eines Aktionspotentials > Phase 1

Ablauf nach Alles-oder-Nichts Gesetz

Ein AP dauert beim Neuron ca. 1 ms. Wenn genug Kationen in das Neuron einströmen und genug EPSPs auslösen, wird eine Schwelle erreicht. Weitere Ionenkanäle öffnen und schließen sich in einer bestimmten zeitlichen Reihenfolge, die das AP auslösen. Falls die Schwelle nicht erreicht wird, kehrt die Zelle zum RMP zurück.

12/30

Ablauf eines Aktionspotentials > Phase 1

NaV-Kanäle leiten Phase 2 am Axonhügel ein

Salz-Ion springt zum Salz-Kanal auf Hügel

Ein AP entsteht am spezialisierten Axonhügel des Neurons (nicht am Dendriten) und wird im Axon in Richtung Synapse weitergeleitet. An dieser Stelle kommen besonders viele spannungsgesteuerte Natriumkanäle in der Membran vor, die den Aufstrich des AP auslösen.

13/30

Ablauf eines Aktionspotentials > Phase 2

Aufstrich / Depolarisation → MP positiver

Weißer Blitz schießt hoch → Eis schmilzt (depolarisiert)

Beim Aufstrich nehmen spannungsabhängige Natrium-Ionenkanäle die initiale Depolarisation, also das EPSP wahr. Sie öffnen sich und erlauben einen Natrium-Einstrom in die Zelle. Die Ionen werden nicht aktiv gepumpt, sondern folgen ihrem elektrochemischen Gradienten. Das Membranpotenzial (MP) wird dadurch insgesamt positiver (“Depolarisation”).

14/30

Ablauf eines Aktionspotentials > Phase 2

Overshoot

Blitz schießt über rote Markierung hinaus

Der massive Natrium-Einstrom sorgt dafür, dass das Membranpotenzial sogar positive Werte annimmt. Dieser Zustand heißt Overshoot oder Überschuss.

15/30

Ablauf eines Aktionspotentials > Phase 3

Repolarisation durch Kaliumausstrom

Rückschlag des Blitzes durch Banane – Vereisung

Aufgrund der Depolarisation öffnen sich spannungsabhängige Kaliumkanäle. Durch sie fließen Kalium-Ionen aus dem Zellinneren nach draußen. Auch sie folgen hier ihrem elektrochemischen Gradienten. Das Membranpotenzial wird wieder deutlich negativer. Diesen Vorgang bezeichnet man als Repolarisation.

16/30

Ablauf eines Aktionspotentials > Phase 3

Amplitude: Maximale Auslenkung

Blitz am maximalen Punkt

Die Amplitude bezeichnet die maximale Auslenkung des APs.

17/30

Ablauf eines Aktionspotentials > Phase 4

Hyperpolarisation ‒ unter RMP

Eisblitz ‒ geht unter blaues Kabel

Durch die Kaliumkanäle strömt Kalium so lange aus der Zelle, bis das Membranpotenzial sogar unter das RMP fällt. Dies wird auch Hyperpolarisation genannt.

18/30

Ablauf eines Aktionspotentials > Phase 4

(Absolute) Refraktärzeit

Kanal wird blockiert

Nach dem AP sind zuerst alle Natriumkanäle refraktär, d.h. sie können nicht aktiviert werden. Ein weiteres AP kann jetzt nicht ausgelöst werden, denn die Ausbreitung des APs soll nur in Richtung Synapse erfolgen.

19/30

Ablauf eines Aktionspotentials > Phase 4

Relative Refraktärzeit → niedrigeres AP

Halb geschlossener Salz-Kanal → kleinerer Blitz

Noch bevor die komplette Neuronenmembran den erregbaren Ruhezustand erreicht, können die ersten Natrium-Kanäle wieder aktiviert werden. Da sie aber nur ein kleiner Teil der Gesamtheit sind, liegt die Reizschwelle in der relativen Refraktärzeit höher und die Amplitude, der Ausschlag des resultierenden APs, ist kleiner.

20/30

Weiterleitung von Aktionspotentialen

Kontinuierliche Erregungsleitung

Rennstrecke ohne Hürden

Es gibt 2 Arten der Reiz-Weiterleitung: kontinuierlich und saltatorisch. Die kontinuierliche Weiterleitung ist langsamer. Ein AP, das am Axonhügel entsteht, sorgt in seiner Umgebung für eine Veränderung der Ionenverteilung (Depolarisation). Als Folge öffnen in der benachbarten Axonmembran weitere spannungsabhängige Natriumkanäle. Der Reiz wird so über die gesamte Axon-Länge in Richtung Synapse fortgeleitet.

21/30

Weiterleitung von Aktionspotentialen

Saltatorische Erregungsleitung

Hürdenlauf

Bei der saltatorischen (springenden) Erregungsleitung isolieren myelinisierte Axone Teile des Axons. Die Ladungsverschiebung beeinflusst so einen NaV-Kanal, der nicht dicht benachbart ist, sondern weiter weg. Die elektrische Leitung überspringt Teile des Axons einfach und spart dadurch Zeit. So werden höhere Leitungsgeschwindigkeiten erreicht.

22/30

Weiterleitung von Aktionspotentialen > Myelinisierung

Gliazellen

Gliazell-Hürden

Stützzellen (auch Gliazellen genannt) bilden die bereits erwähnte Myelinisierung. Die Gliazellen sind um die Axone gewickelt und isolieren diese. Im Bereich der Gliazellen ist dann so gut wie kein Ionenfluss durch die Membran möglich.

23/30

Weiterleitung von Aktionspotentialen > Myelinisierung

Ranvier-Schnürringe

Schnur-Ring um Tunnel

Die Bereiche zwischen den Gliazellen heißen Ranvier-Schnürringe.

24/30

Weiterleitung von Aktionspotentialen > Definitionen

Frequenzkodierung

Radio mit verschiedenen Frequenzen

Ein einzelnes AP läuft stereotyp ab. Zeitdauer und Amplitude sind durch Refraktärphasen und Kanaleigenschaften streng vorgegeben. Um trotzdem unterschiedliche Informationen über das Axon zu versenden, wird die Frequenz moduliert, d.h. unterschiedlich viele APs pro Sekunde. So werden unterschiedliche Zustände übermittelt.

25/30

Weiterleitung von Aktionspotentialen > Definitionen

Rheobase: minimale Stromstärke

Reh-Bass: Bass funktioniert nur mit genug Strom

Nervenfasern kommen in vielen verschiedenen Formen vor. Die Rheobase beschreibt die minimale Reiz-/Stromstärke, die man zur Auslösung eines APs benötigt. Durch unterschiedliche Myelinisierung und variable Ausstattung mit Kanälen unterscheiden sich die physikalischen Eigenschaften des “Axon-Kabels” ganz erheblich.

26/30

Weiterleitung von Aktionspotentialen > Definitionen

Chronaxie

Stoppuhr mit Axt und Blitz

Ein zweiter Kennwert für Nervenfasern ist die Chronaxie: Hier ermittelt man, wie lange man den Nerv mit einer bestimmten Stromstärke reizen muss, bis es zur AP-Auslösung kommt. Die Reizstärke wählt man hierbei doppelt so groß wie die Rheobase.

27/30

Kanalphysiologie

NaV-Kanal: 1x4

Je ein Salz-Kanal mit vier Antennen

Ionen können die Zellmembran von Neuronen nur mit Hilfe überqueren. Hier fließen die Ionen durch spannungsgesteuerte Natrium- bzw. Kaliumkanäle. Im Aufbau unterscheiden sich die beiden Kanäle: der Natriumkanal besteht aus einem Protein, dessen 4 Anteile gemeinsam eine Pore bilden.

28/30

Kanalphysiologie

KV-Kanal: 4x1

Vier gelbe Kanäle bilden einen Kanal

Beim Kaliumkanal sieht der Aufbau anders aus: Hier lagern sich vier separate Proteine zu einer Pore zusammen.

29/30

Kanalphysiologie

NaV-Kanäle: Ball-and-Chain Mechanismus

Eisball an Salz-Kanal gekettet

Die Natrium-Kanäle benutzen zum Umschalten zwischen "offen" und "geschlossen" eine besondere Technik: Eine Membrandomäne blockiert die Kanalpore, sodass sie von einem Moment auf den anderen geschlossen (inaktiviert) wird, auch Ball-and-Chain Mechanismus genannt. Folge ist die Refraktärzeit.

30/30

fAsdnn34#SD6%4mgLS9(#k-mn

https://www.meditricks.de/wp-content/plugins/meditricks-mt-quiz/include/

n

68765

Was ist Ankizin?

Ankizin ist ein Projekt der AG Medizinische-Ausbildung bvmd e.V.

Es ist das größte non-profit, studentisch organisierte Anki-Projekt im deutschsprachigen Raum.

Ziel ist die Umsetzung des gesamten notwendigen Wissens für alle medizinischen Staatsexamina.

In freundlicher Kooperation bieten wir im Ankizin-Deck passgenau unsere Merkhilfen in den jeweiligen Anki-Karten an. Die so verknüpften Fragen kannst Du mit freundlicher Genehmigung der bvmd auch hier als Quiz ansehen.

Du findest alle Inhalte auch im Ankizin-Deck in Anki.

Es ist das größte non-profit, studentisch organisierte Anki-Projekt im deutschsprachigen Raum.

Ziel ist die Umsetzung des gesamten notwendigen Wissens für alle medizinischen Staatsexamina.

In freundlicher Kooperation bieten wir im Ankizin-Deck passgenau unsere Merkhilfen in den jeweiligen Anki-Karten an. Die so verknüpften Fragen kannst Du mit freundlicher Genehmigung der bvmd auch hier als Quiz ansehen.

Du findest alle Inhalte auch im Ankizin-Deck in Anki.

1

Grundlagen

Neuronenhindernisslauf: elektrischer Staffellauf der Ionenschüler

Das Aktionspotenzial (AP) ist ein elektrisches Signal, mit dem ein Neuron über (Ionen-)Strom Informationen an andere Zellen weiterleiten kann.

alles

anzeigen

2

Grundlagen

Im Ziel sitzen: gelbe, grüne, rote Zelle

3

4

Grundlagen > RMP

Blaues Kabel auf Rennbahn (=RMP) im Polareis

Grundlage für jedes AP ist ein Ruhemembranpotenzial.

alles

anzeigen

5

Grundlagen > RMP

Im Baum: Bananen-Ion; auf Ästen: Salz-Ion

Das RMP entsteht durch die ungleiche Konzentration von Natrium- und Kaliumionen. Im Zellinneren herrscht eine hohe Kaliumkonzentration und eine niedrige Natriumkonzentration. Extrazellulär verhält es sich genau umgekehrt.

alles

anzeigen

6

Grundlagen > RMP

Ruhende Ionen, Zwergenmütze & runder Helm

Die Folge der Ungleichverteilung der Neuronen intra- und extrazellulär ist eine Potenzialdifferenz von -70 mV (Zellinneres ist negativ).

alles

anzeigen

7

Grundlagen > RMP

Spannungsgesteuerte Tunnel

Damit die Ionen zum richtigen Zeitpunkt die Membran überqueren können, braucht es spannungsgesteuerte Ionenkanäle. Diese messen über einen integrierten Sensor (genauer: S4-Segment) die Membranspannung und öffnen bzw. schließen ihre Kanalpore dementsprechend.

alles

anzeigen

8

Grundlagen > RMP

Rennstrecke: Rennbahn (x-Achse) & Baum (y-Achse)

9

Ablauf eines Aktionspotentials > Phase 1

Startsignal über Äste am Baum

Bei der initialen Depolarisation werden am Dendriten sog. EPSPs und IPSPs (excitatory und inhibitory synaptic potentials) ‒ häufig von anderen Neuronen ‒ ausgelöst. Sie verändern in Summe von außen die Verteilung der Ladungen. Das Innere des Neurons wird durch EPSPs positiver, die Membran wird depolarisiert.

alles

anzeigen

10

Ablauf eines Aktionspotentials > Phase 1

wESPe: mit Salz-Ion in den unteren Bildteil

11

Ablauf eines Aktionspotentials > Phase 1

“Schwellen-Sprung” am Hügel: offene Hand, Faust

Um ein AP auszulösen, müssen die EPSPs die sog. Reizschwelle von spannungsgesteuerten NaV-Kanäle am sog. Axonhügel erreichen. Auf ihm liegen die nächsten Ionen-Kanäle. Wird die Reizschwelle von - 50 mV überschritten, öffnen sich die spannungsgesteuerten NaV-Kanäle und lassen weitere Natriumionen in das Neuron einströmen.

alles

anzeigen

12

Ablauf eines Aktionspotentials > Phase 1

Ein AP dauert beim Neuron ca. 1 ms. Wenn genug Kationen in das Neuron einströmen und genug EPSPs auslösen, wird eine Schwelle erreicht. Weitere Ionenkanäle öffnen und schließen sich in einer bestimmten zeitlichen Reihenfolge, die das AP auslösen. Falls die Schwelle nicht erreicht wird, kehrt die Zelle zum RMP zurück.

alles

anzeigen

13

Ablauf eines Aktionspotentials > Phase 1

Salz-Ion springt zum Salz-Kanal auf Hügel

Ein AP entsteht am spezialisierten Axonhügel des Neurons (nicht am Dendriten) und wird im Axon in Richtung Synapse weitergeleitet. An dieser Stelle kommen besonders viele spannungsgesteuerte Natriumkanäle in der Membran vor, die den Aufstrich des AP auslösen.

alles

anzeigen

14

Ablauf eines Aktionspotentials > Phase 2

Weißer Blitz schießt hoch → Eis schmilzt (depolarisiert)

Beim Aufstrich nehmen spannungsabhängige Natrium-Ionenkanäle die initiale Depolarisation, also das EPSP wahr. Sie öffnen sich und erlauben einen Natrium-Einstrom in die Zelle. Die Ionen werden nicht aktiv gepumpt, sondern folgen ihrem elektrochemischen Gradienten. Das Membranpotenzial (MP) wird dadurch insgesamt positiver (“Depolarisation”).

alles

anzeigen

15

Ablauf eines Aktionspotentials > Phase 2

Blitz schießt über rote Markierung hinaus

Der massive Natrium-Einstrom sorgt dafür, dass das Membranpotenzial sogar positive Werte annimmt. Dieser Zustand heißt Overshoot oder Überschuss.

alles

anzeigen

16

Ablauf eines Aktionspotentials > Phase 3

Rückschlag des Blitzes durch Banane – Vereisung

Aufgrund der Depolarisation öffnen sich spannungsabhängige Kaliumkanäle. Durch sie fließen Kalium-Ionen aus dem Zellinneren nach draußen. Auch sie folgen hier ihrem elektrochemischen Gradienten. Das Membranpotenzial wird wieder deutlich negativer. Diesen Vorgang bezeichnet man als Repolarisation.

alles

anzeigen

17

Ablauf eines Aktionspotentials > Phase 3

Blitz am maximalen Punkt

Die Amplitude bezeichnet die maximale Auslenkung des APs.

alles

anzeigen

18

Ablauf eines Aktionspotentials > Phase 4

Eisblitz ‒ geht unter blaues Kabel

Durch die Kaliumkanäle strömt Kalium so lange aus der Zelle, bis das Membranpotenzial sogar unter das RMP fällt. Dies wird auch Hyperpolarisation genannt.

alles

anzeigen

19

Ablauf eines Aktionspotentials > Phase 4

Kanal wird blockiert

Nach dem AP sind zuerst alle Natriumkanäle refraktär, d.h. sie können nicht aktiviert werden. Ein weiteres AP kann jetzt nicht ausgelöst werden, denn die Ausbreitung des APs soll nur in Richtung Synapse erfolgen.

alles

anzeigen

20

Ablauf eines Aktionspotentials > Phase 4

Halb geschlossener Salz-Kanal → kleinerer Blitz

Noch bevor die komplette Neuronenmembran den erregbaren Ruhezustand erreicht, können die ersten Natrium-Kanäle wieder aktiviert werden. Da sie aber nur ein kleiner Teil der Gesamtheit sind, liegt die Reizschwelle in der relativen Refraktärzeit höher und die Amplitude, der Ausschlag des resultierenden APs, ist kleiner.

alles

anzeigen

21

Weiterleitung von Aktionspotentialen

Rennstrecke ohne Hürden

Es gibt 2 Arten der Reiz-Weiterleitung: kontinuierlich und saltatorisch. Die kontinuierliche Weiterleitung ist langsamer. Ein AP, das am Axonhügel entsteht, sorgt in seiner Umgebung für eine Veränderung der Ionenverteilung (Depolarisation). Als Folge öffnen in der benachbarten Axonmembran weitere spannungsabhängige Natriumkanäle. Der Reiz wird so über die gesamte Axon-Länge in Richtung Synapse fortgeleitet.

alles

anzeigen

22

Weiterleitung von Aktionspotentialen

Hürdenlauf

Bei der saltatorischen (springenden) Erregungsleitung isolieren myelinisierte Axone Teile des Axons. Die Ladungsverschiebung beeinflusst so einen NaV-Kanal, der nicht dicht benachbart ist, sondern weiter weg. Die elektrische Leitung überspringt Teile des Axons einfach und spart dadurch Zeit. So werden höhere Leitungsgeschwindigkeiten erreicht.

alles

anzeigen

23

Weiterleitung von Aktionspotentialen > Myelinisierung

Gliazell-Hürden

Stützzellen (auch Gliazellen genannt) bilden die bereits erwähnte Myelinisierung. Die Gliazellen sind um die Axone gewickelt und isolieren diese. Im Bereich der Gliazellen ist dann so gut wie kein Ionenfluss durch die Membran möglich.

alles

anzeigen

24

Weiterleitung von Aktionspotentialen > Myelinisierung

Schnur-Ring um Tunnel

Die Bereiche zwischen den Gliazellen heißen Ranvier-Schnürringe.

alles

anzeigen

25

Weiterleitung von Aktionspotentialen > Definitionen

Radio mit verschiedenen Frequenzen

Ein einzelnes AP läuft stereotyp ab. Zeitdauer und Amplitude sind durch Refraktärphasen und Kanaleigenschaften streng vorgegeben. Um trotzdem unterschiedliche Informationen über das Axon zu versenden, wird die Frequenz moduliert, d.h. unterschiedlich viele APs pro Sekunde. So werden unterschiedliche Zustände übermittelt.

alles

anzeigen

26

Weiterleitung von Aktionspotentialen > Definitionen

Reh-Bass: Bass funktioniert nur mit genug Strom

Nervenfasern kommen in vielen verschiedenen Formen vor. Die Rheobase beschreibt die minimale Reiz-/Stromstärke, die man zur Auslösung eines APs benötigt. Durch unterschiedliche Myelinisierung und variable Ausstattung mit Kanälen unterscheiden sich die physikalischen Eigenschaften des “Axon-Kabels” ganz erheblich.

alles

anzeigen

27

Weiterleitung von Aktionspotentialen > Definitionen

Stoppuhr mit Axt und Blitz

Ein zweiter Kennwert für Nervenfasern ist die Chronaxie: Hier ermittelt man, wie lange man den Nerv mit einer bestimmten Stromstärke reizen muss, bis es zur AP-Auslösung kommt. Die Reizstärke wählt man hierbei doppelt so groß wie die Rheobase.

alles

anzeigen

28

Kanalphysiologie

Je ein Salz-Kanal mit vier Antennen

Ionen können die Zellmembran von Neuronen nur mit Hilfe überqueren. Hier fließen die Ionen durch spannungsgesteuerte Natrium- bzw. Kaliumkanäle. Im Aufbau unterscheiden sich die beiden Kanäle: der Natriumkanal besteht aus einem Protein, dessen 4 Anteile gemeinsam eine Pore bilden.

alles

anzeigen

29

Kanalphysiologie

Vier gelbe Kanäle bilden einen Kanal

Beim Kaliumkanal sieht der Aufbau anders aus: Hier lagern sich vier separate Proteine zu einer Pore zusammen.

alles

anzeigen

30

Kanalphysiologie

Eisball an Salz-Kanal gekettet

Die Natrium-Kanäle benutzen zum Umschalten zwischen "offen" und "geschlossen" eine besondere Technik: Eine Membrandomäne blockiert die Kanalpore, sodass sie von einem Moment auf den anderen geschlossen (inaktiviert) wird, auch Ball-and-Chain Mechanismus genannt. Folge ist die Refraktärzeit.

alles

anzeigen

Aktionspotential Neuron Diagramm -

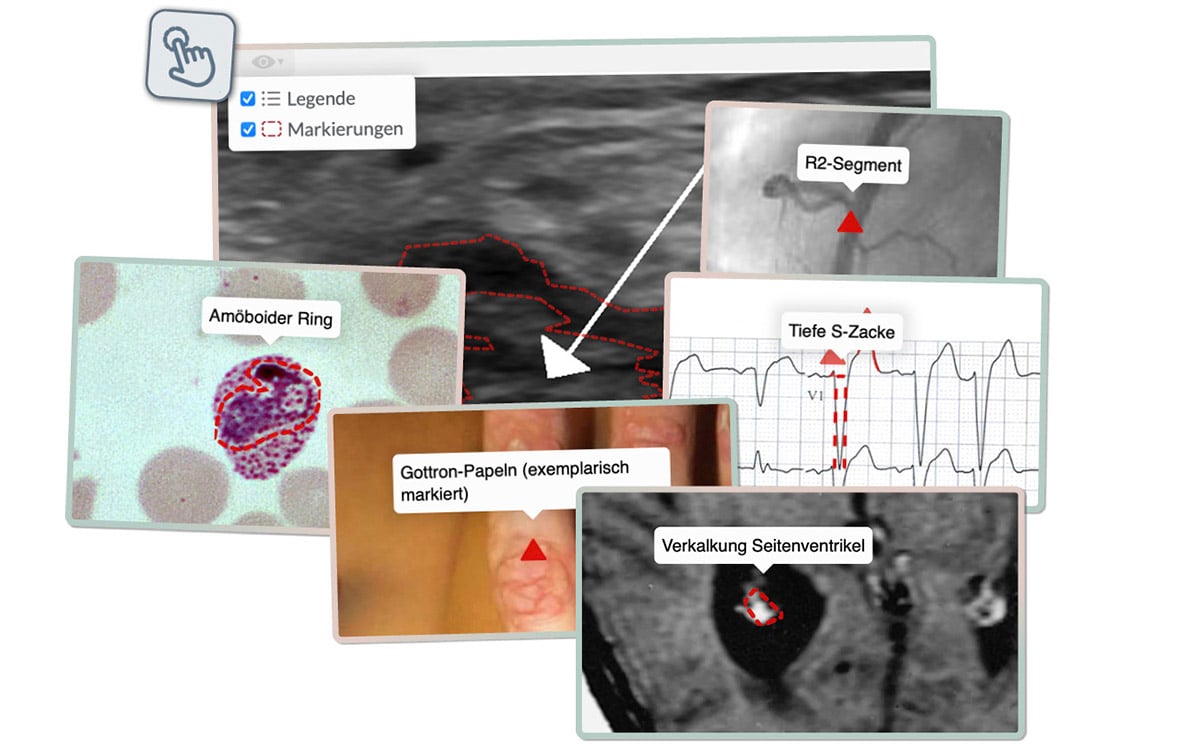

Meditricks Schaubild, erstellt mit BioRender.com

© Meditricks GmbH

Meine Notizen

|

Menü Physiologie

Rückmeldung

Unsere Meditricks wurden mit viel Liebe ersonnen, illustriert und vertont. Gib uns gerne Lob, Kritik über die Feedback-Funktion unter den Meditricks oder schreib uns – siehe Kontakt.

Gereift unter der Sonne Freiburgs. mit viel Liebe zum Detail ersonnen, illustriert und vertont. Wir übernehmen keine Haftung für nicht mehr löschbare Erinnerungen.

Quint

Quint