Grundlagen

Hebel (z.B. Knochen) verringern Kraftaufwand

Über Knochenhebel kann Welt bewegt werden

Hebel sind starre meist längliche Körper, mit deren Hilfe man Massen mit weniger Kraft halten oder bewegen kann. Dieses Verhältnis ist proportional: Je länger der Hebel, desto weniger Kraft braucht es. Der menschliche Bewegungsapparat benutzt Knochen als Hebel. Knochen sparen also u.a. unseren Muskeln Kraft, um Objekte zu bewegen.

1/30

Grundlagen

Last mit Gewichtskraft (FG) in Newton

Erde im Knast ('Last') mit Newton-Perücke

Grundlagen der Gewichtskraft: Alle Massen üben durch die Schwerkraft bedingt eine gewisse Kraft auf ihre Unterlage oder ihre Aufhängung aus. Diese Kraft wird Gewichtskraft (FG) genannt und in Newton angegeben. Jede Masse übt also eine Last mit der Gewichtskraft FG aus. Um diese Last zu bewegen, muss die Gewichtskraft überwunden werden.

2/30

Grundlagen

Masse (m) in Kilo

Asse mit Kilo

Die Masse mit dem Formelzeichen m wird in Kilogramm angegeben. Die Masse ist nur ein Teil der Gewichtskraft, der jedoch überall im Universum gleich ist. Die Masse eines Autos ist auf der Erde und auf dem Mond gleich.

3/30

Grundlagen

Erdbeschleunigung g

g-Apfel der Erde

Die Beschleunigung g (engl. gravitation) resultiert aus der Schwerkraft, welche die Masse anzieht.

4/30

Grundlagen

Erdbeschleunigung g = 9,81 m/s²

G-Apfel auf Fahne in Form einer 9, Sanduhr, Kerze

Die Beschleunigung ist im Unterschied zur Masse abhängig vom Planeten und seiner Schwerkraft. Die Beschleunigung auf der Sonne ist zum Beispiel 28 Mal höher als auf der Erde.

5/30

Grundlagen

Gewichtskraft = Masse * Beschleunigung (Fg = m * g)

Asse (m), Erde (stellt das Malzeichen dar), Gravitationsapfel (g)

Die Gewichtskraft ist die Masse (m) des Objektes mal der Beschleunigung. Während die Masse überall im Universum gleich ist, ändert sich die Beschleunigung je nach Schwerkraft des Planeten.

6/30

Hebelaufbau

Hebelarm

Humerus-Hebel

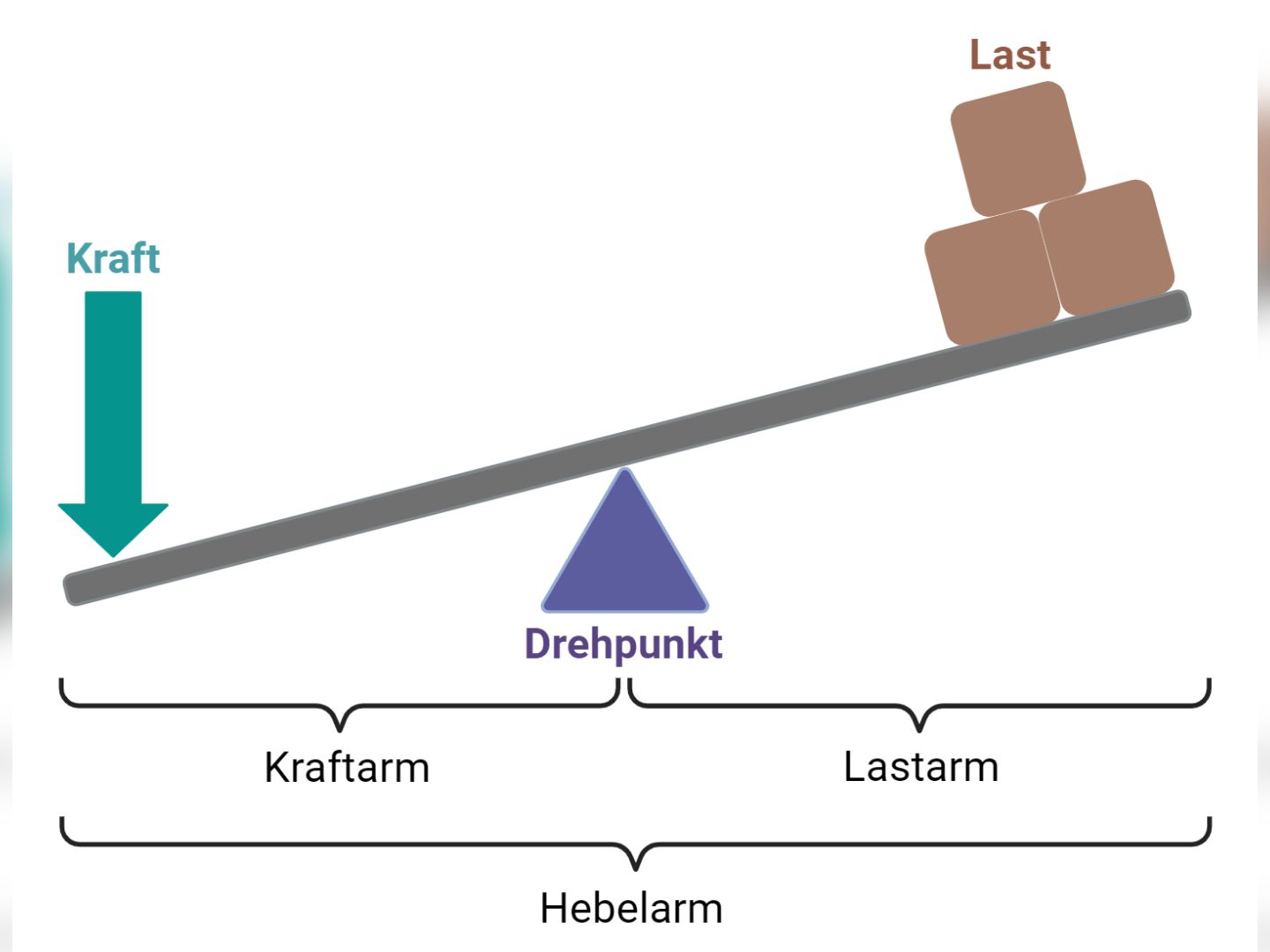

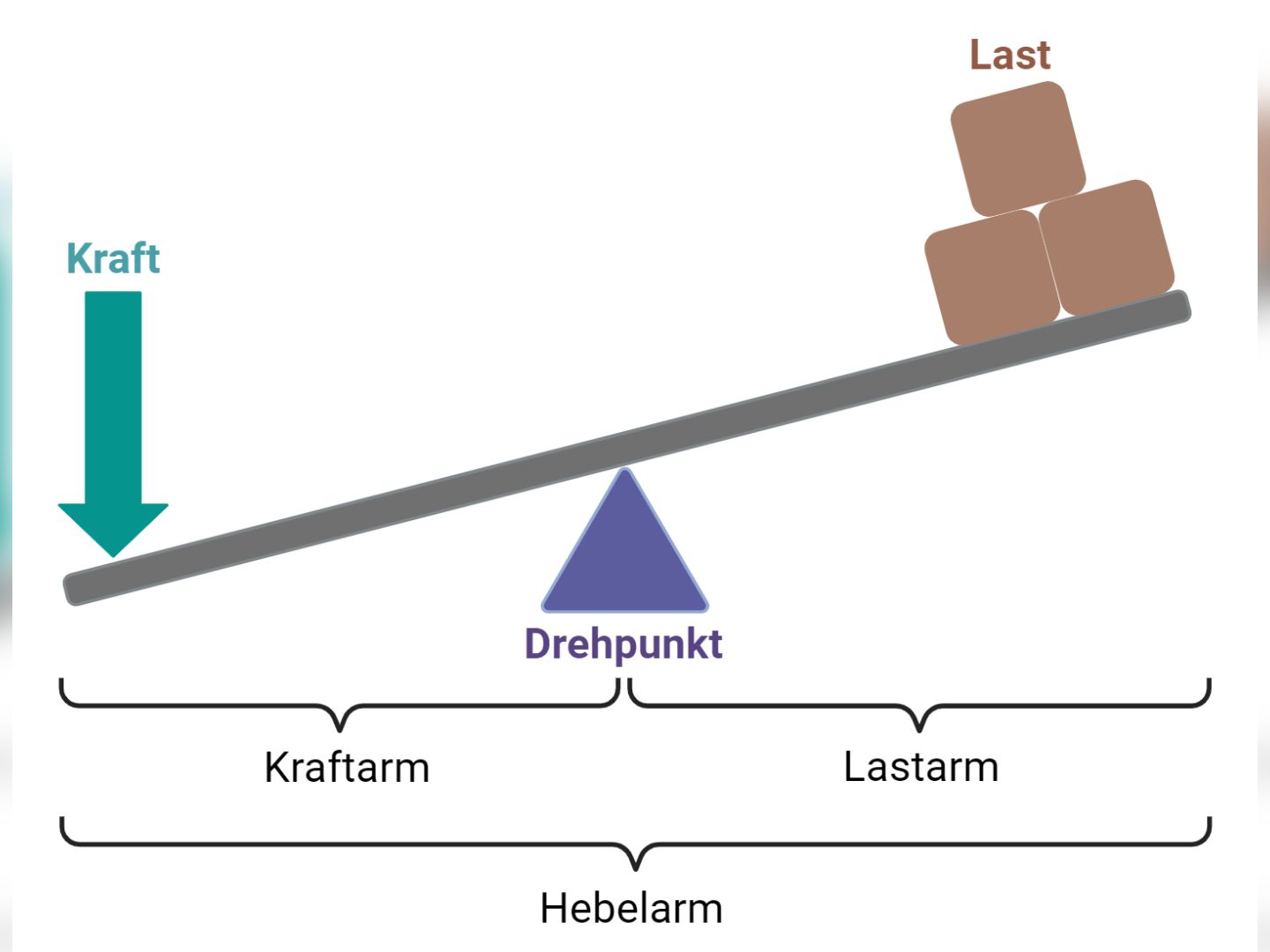

Der Hebelarm ist der gesamte starre Körper. Er kann weiter in Kraft- und Lastarm unterteilt werden, je nachdem wo am Hebel die Kraft und wo die Last in Bezug auf den Drehpunkt einwirkt.

7/30

Hebelaufbau

Dreh- bzw. Angelpunkt: Gelenk

Dreh-Rolle und Angel mit Gelenk

Ein Hebelsystem hat einen Dreh- bzw. Angelpunkt. In unserem Bewegungsapparat sind die Gelenke Dreh- und Angelpunkte der Hebel. Um diese Achse des Hebels herum werden Last und Kraft “aufeinander übertragen”.

8/30

Hebelaufbau

Kraftarm [m]: Seite, auf der (Muskel-)Kraft aufgebracht wird

Muskel [Meterstab-Markierung]: Teil zw. Archimedes und Drehpunkt

Auf dem Hebelarm ist dies der Abstand zwischen dem Drehpunkt (Gelenk, z.B. das Ellbogengelenk) und dem Punkt, wo die Muskelkraft angreift (Muskelinsertionspunkt, z.B. der Bizepssehne). Je größer der Kraftarm, desto mehr reduziert der Hebelarm die nötige Kraft. Einheit sind Meter.

9/30

Hebelaufbau

Kraft in Newton: Muskelkraft

Archimedes trägt für Kraftakt Newtonperücke

Die Kraft wird in unserem Bewegungsapparat von Muskeln aufgebracht und in Newton gemessen.

10/30

Hebelaufbau

Lastarm: hier liegt Last

Knast um Ende des Knochens: darauf Erde

Der Lastarm ist die Seite des Hebels, auf der die Last liegt: der Abstand des Punktes, an dem die Last angreift, von der Drehachse. Je größer der Lastarm, desto größer ist die Kraft, die nötig ist, um die Last darauf zu bewegen. Last wird in Newton angegeben.

11/30

Hebelklassen

Hebelsysteme im Bewegungsapparat: Knochen & Muskeln

Mit drei umnebelten Hebelbeispielen: Muskel-Skelett

Alle Komponenten eines Hebels werden als Hebelsystem bezeichnet. In unserem Bewegungsapparat dienen die Knochen als Hebel und werden von der Skelett-Muskulatur bewegt. Das Muskel-Skelett (Bewegungsapparat) ist sozusagen der Hebel-Spezialist schlechthin.

12/30

Hebelklassen

Hebelklassen 1-3

Hebelzeichnungen I-III

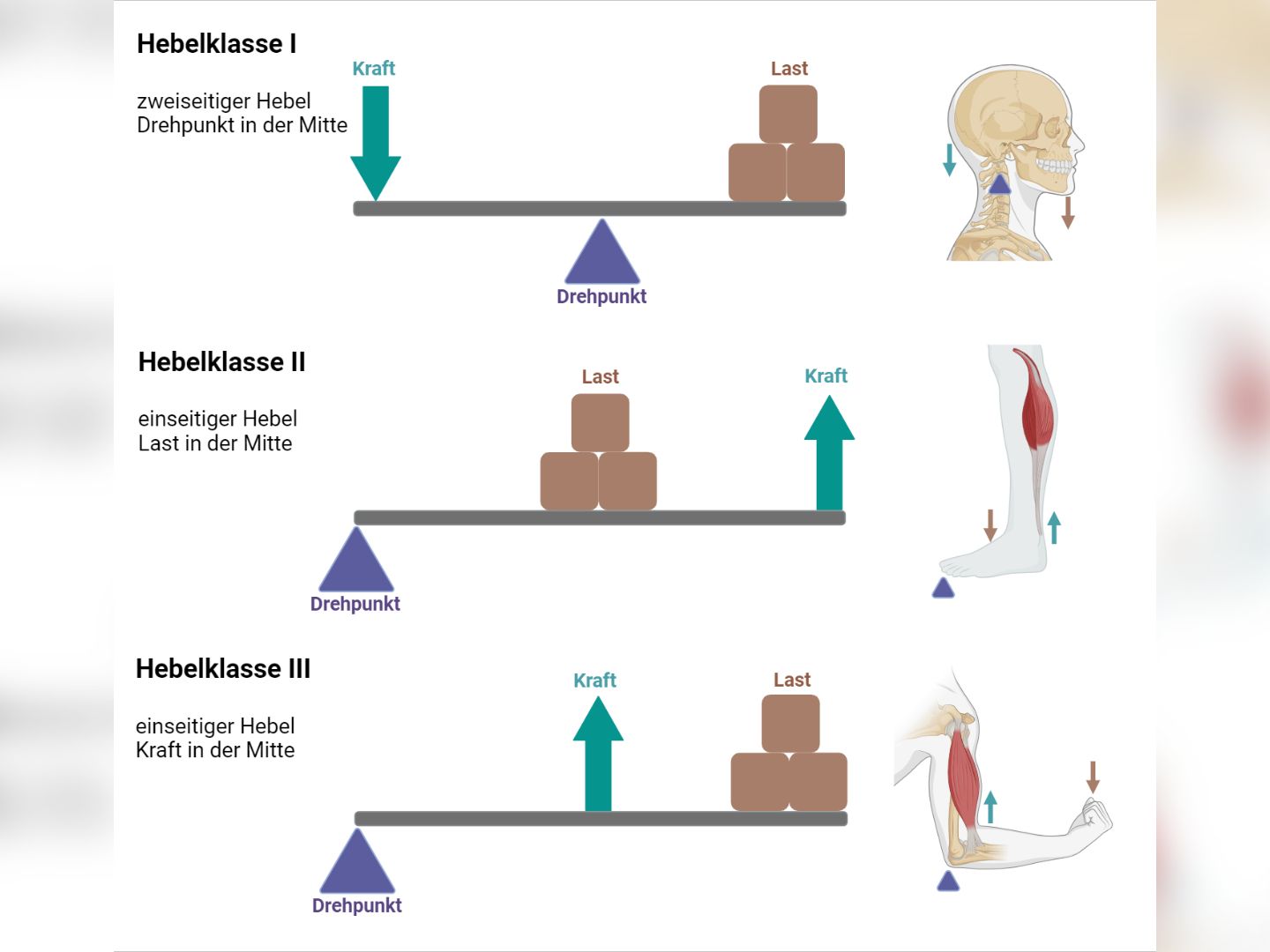

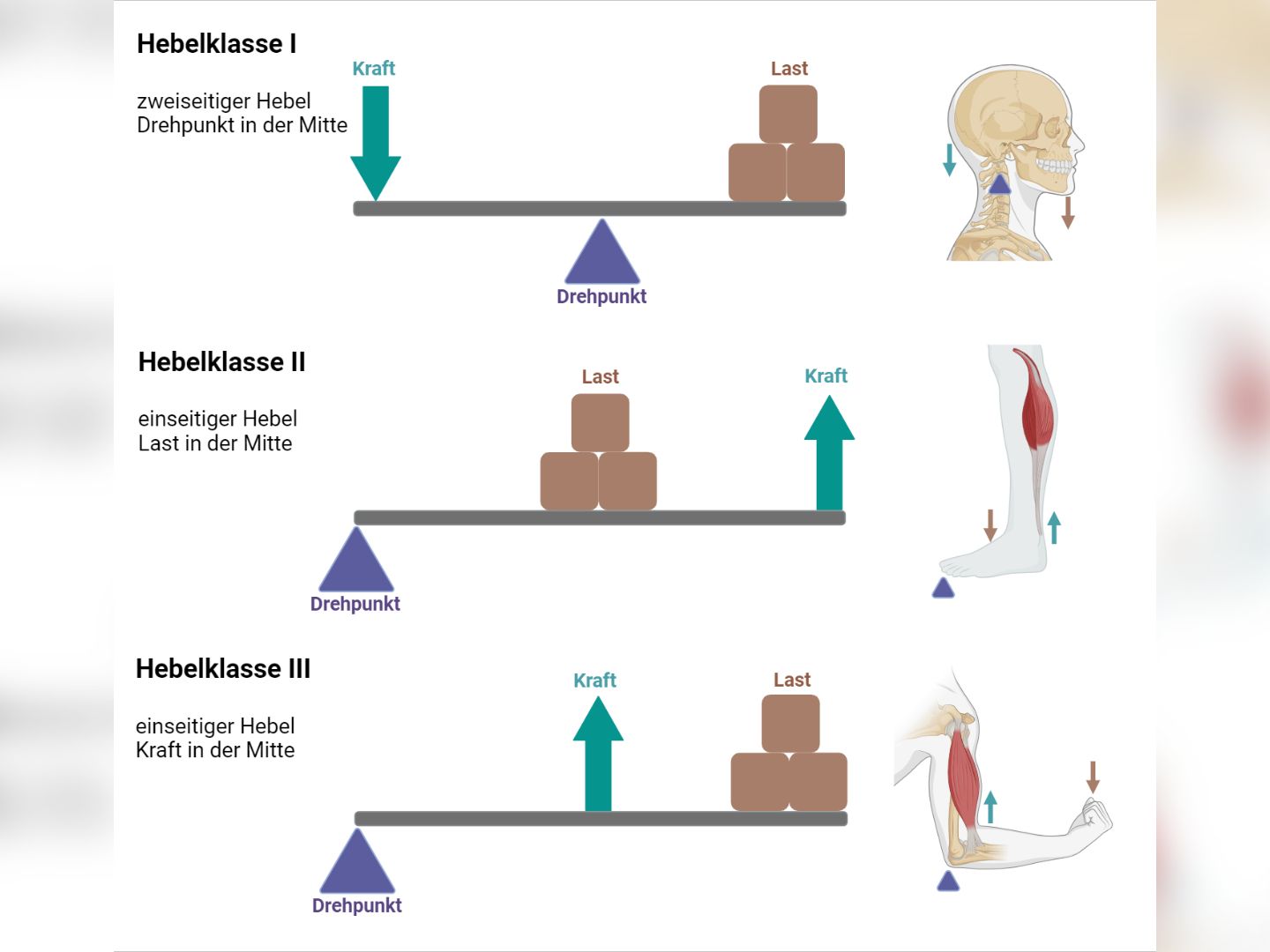

Die Anordnung des Drehpunktes, der Kraft und Last bestimmt die Hebelklasse. Genauer gesagt bestimmt das Element in der Mitte des Hebelsystems die Hebelklasse.

13/30

Hebelklassen

Hebelklasse 1: Hebel mit Drehpunkt in Mitte

Zeichnung I des Archimedes: Wippe mit Dreieck in Mitte

Es handelt sich um einen zweiseitigen Hebel. Bei zweiseitigen Gelenken sind Kraft- und Lastarm jeweils auf der gegenüberliegenden Seite des Drehpunktes.

14/30

Hebelklassen

Bsp. Hebelklasse 1: Atlas-Kopf-Gelenk/ Wippe

Mit Kerze: nickender Kopf auf Wippe

Ein Beispiel im Körper für einen zweiseitigen Hebel und damit für einen Hebel, der Hebelklasse I ist das Atlas-Kopf-Gelenk. Dieses dient uns als Drehpunkt für das Nicken. Ein anderes Beispiel für einen zweiseitigen Hebel ist eine Wippe auf dem Spielplatz.

15/30

Hebelklassen

Hebelklasse 2: einseitiger Hebel mit Last in Mitte

Zeichnung II: Kasten in Mitte

Bei einseitigen Hebeln sind Last und Kraft auf einer Seite des Drehpunktes. Beispiele hierfür sind in unserem Körper Bizeps und Sprunggelenk.

16/30

Hebelklassen

Bsp. Hebelklasse 2: Schubkarre

Mit Schwanenflügel: Schubkarre

17/30

Hebelklassen

Bsp. Hebelklasse 2: Sprunggelenk

Fuß mit “Knast-Erde” in der Mitte

Beim Sprunggelenk sind die Zehen der Drehpunkt, die Last ist in der Mitte das Körpergewicht und die Kraft setzt hinten am Fersenknochen an.

18/30

Hebelklassen

Hebelklasse 3: einseitiger Hebel mit Kraftpunkt in Mitte

Zeichnung III: Gewicht am Ende

Wenn die Kraft (und nicht die Last) beim einseitigen Hebel in der Mitte ist, spricht man von der Hebelklasse 3. Es ist ein einseitiger Hebel, da Last- und Kraftarm auf einer Seite sind.

19/30

Hebelklassen

Bsp.: Hebelklasse 3: Ellbogen-Gelenk

Zeichnung des Ellbogen-Gelenks

Beispiel in unserem Körper für die Hebelklasse 3 ist in diesem Fall der Unterarm mit dem Drehpunkt im Ellbogengelenk. Die Kraft des Bizeps setzt direkt daneben an.

20/30

Hebelklassen

Bsp.: Hebelklasse 3: Schaufel mit Drehpunkt und Last

Mit drei Spitzen: Schaufel mit Dreh-Rolle und "Knast-Erde"

Ein praktisches Beispiel für Hebelklasse 3: eine Schaufel in der Hand (Kraft in der Mitte). Drehpunkt und Last sind entsprechend jeweils außen: Drehpunkt am einen Ende der Schaufel und Last auf der Schaufelfläche.

21/30

Drehmoment

Drehmoment: Formelzeichen 'M'

Dreht Zirkel: römischer Magister (M auf Helm)

Das Drehmoment beschreibt die Drehung mit einem bestimmten Radius r, die aus einer antreibenden Kraft F resultiert. Groß M ist auch das Formelzeichen des Drehmoments. Es gehört zu den skalaren Größen Energie und Arbeit.

22/30

Drehmoment

Formel: M = r × F

Magister (M) dreht Zirkel im Radius (r), Medaille (x), hebt Feuer-Falx (F)

Das Drehmoment M ist gleich dem Radius der Drehung klein r mal der Kraft groß F. Das Drehmoment ergibt sich aus dem Radius der Hebelbewegung und der Kraft.

23/30

Drehmoment

Einheit: Nm (Newtonmeter)

Neben Magister: Newtonperücke auf Meterstab

24/30

Drehmoment

Drehmoment und Kraftarm proportional

Newton-Meters muskulöse Arme im Proportional-Zeichen

Je länger der Kraftarm, desto größer das Drehmoment. Oder anders gesagt: Ein großer Hebelarm erzeugt mit wenig Kraft ein großes Drehmoment.

25/30

Hebelgesetz

Hebelgesetz – Gleichgewicht

Justitia mit Waage

Das Hebelgesetz wurde von Archimedes entdeckt. Es beschreibt die Wechselwirkung von Kraft und Last über den Hebel. Die beiden Kräfte des Hebelsystems sind dann im Gleichgewicht, wenn die Kraft, die der Kraftarm aufbringt, genau ausreicht, um die Last des Lastarmes zu halten.

26/30

Hebelgesetz

Kraft [N] × Kraftarm [m] = Last [N] × Lastarm [m]

Rechter muskulöser Arm, Rüstung mit '='-Zeichen, linker Arm mit Knast-Erde

Im Gleichgewicht eines Hebelsystems sind Kraft des Kraftarms und Last des Lastarms im Gleichgewicht.

27/30

Hebelgesetz

Last F in Newton

Schwerer Arm mit Rüstung und Knast-Erde: trägt Newton-Perücke

28/30

Hebelgesetz

Kraft F in Newton

Falx (sichelförmiges Schwert) mit Newtonperücke

F ist die Kraft in Newton, die nötig ist, um die Last zu halten.

29/30

Hebelgesetz

Lastarm und Kraftarm in Meter

Justitias Arme haben Meterabmessungen

30/30

schließen

Der Hebelarm ist der gesamte starre Körper. Er kann weiter in Kraft- und Lastarm unterteilt werden.

Der Drehpunkt ist der Fixpunkt im System. In unserem Körper übernehmen meist die Gelenke diese Funktion.

Die Kraft wird durch die Muskeln vermittelt. Der Abstand von Muskelinsertionspunkt zum Gelenk ist also der Kraftarm.

Die Last ist z.B. das Körpergewicht oder ein Gewicht, dass wir tragen wollen. Der Lastarm ist der Abstand der Last zum Drehpunkt. Je länger der Lastarm, desto anstrengender ist die Bewegung.

Bei Hebeln der Klasse I liegt der Drehpunkt in der Mitte. Kraft- und Lastarm liegen auf gegenüberliegenden Seiten. Beispiele sind eine Wippe oder das Atlas-Kopf-Gelenk.

Bei Hebeln der Klasse II liegen Last- und Kraftarm auf der gleichen Seite. Es handelt sich daher um einen einseitigen Hebel. Die Last liegt dabei in der Mitte und damit näher am Drehpunkt. Beispiele sind eine Schubkarre oder das Sprunggelenk (die Last ist hier das Körpergewicht, das z.B. beim Gehen angehoben werden soll)

Auch Hebel der Klasse III sind einseitige Hebel. Hier liegt aber die Kraft in der Mitte des Hebels und damit näher am Drehpunkt. Beispiele sind eine Schaufel und das Ellenbogengelenk (Drehpunkt ist hier der Ellenbogen, die Kraft wird durch den Bizeps vermittelt, der direkt daneben ansetzt).

fAsdnn34#SD6%4mgLS9(#k-mn

https://www.meditricks.de/wp-content/plugins/meditricks-mt-quiz/include/

n

48241

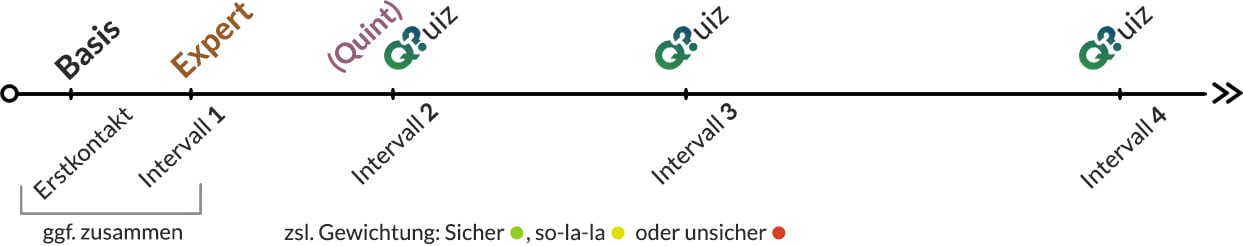

Was ist Ankizin?

Ankizin ist ein Projekt der AG Medizinische-Ausbildung bvmd e.V.

Es ist das größte non-profit, studentisch organisierte Anki-Projekt im deutschsprachigen Raum.

Ziel ist die Umsetzung des gesamten notwendigen Wissens für alle medizinischen Staatsexamina.

In freundlicher Kooperation bieten wir im Ankizin-Deck passgenau unsere Merkhilfen in den jeweiligen Anki-Karten an. Die so verknüpften Fragen kannst Du mit freundlicher Genehmigung der bvmd auch hier als Quiz ansehen.

Du findest alle Inhalte auch im Ankizin-Deck in Anki.

Es ist das größte non-profit, studentisch organisierte Anki-Projekt im deutschsprachigen Raum.

Ziel ist die Umsetzung des gesamten notwendigen Wissens für alle medizinischen Staatsexamina.

In freundlicher Kooperation bieten wir im Ankizin-Deck passgenau unsere Merkhilfen in den jeweiligen Anki-Karten an. Die so verknüpften Fragen kannst Du mit freundlicher Genehmigung der bvmd auch hier als Quiz ansehen.

Du findest alle Inhalte auch im Ankizin-Deck in Anki.

1

Grundlagen

Über Knochenhebel kann Welt bewegt werden

Hebel sind starre meist längliche Körper, mit deren Hilfe man Massen mit weniger Kraft halten oder bewegen kann. Dieses Verhältnis ist proportional: Je länger der Hebel, desto weniger Kraft braucht es. Der menschliche Bewegungsapparat benutzt Knochen als Hebel. Knochen sparen also u.a. unseren Muskeln Kraft, um Objekte zu bewegen.

alles

anzeigen

2

Grundlagen

Erde im Knast ('Last') mit Newton-Perücke

Grundlagen der Gewichtskraft: Alle Massen üben durch die Schwerkraft bedingt eine gewisse Kraft auf ihre Unterlage oder ihre Aufhängung aus. Diese Kraft wird Gewichtskraft (FG) genannt und in Newton angegeben. Jede Masse übt also eine Last mit der Gewichtskraft FG aus. Um diese Last zu bewegen, muss die Gewichtskraft überwunden werden.

alles

anzeigen

3

Grundlagen

Asse mit Kilo

Die Masse mit dem Formelzeichen m wird in Kilogramm angegeben. Die Masse ist nur ein Teil der Gewichtskraft, der jedoch überall im Universum gleich ist. Die Masse eines Autos ist auf der Erde und auf dem Mond gleich.

alles

anzeigen

4

Grundlagen

g-Apfel der Erde

Die Beschleunigung g (engl. gravitation) resultiert aus der Schwerkraft, welche die Masse anzieht.

alles

anzeigen

5

Grundlagen

G-Apfel auf Fahne in Form einer 9, Sanduhr, Kerze

Die Beschleunigung ist im Unterschied zur Masse abhängig vom Planeten und seiner Schwerkraft. Die Beschleunigung auf der Sonne ist zum Beispiel 28 Mal höher als auf der Erde.

alles

anzeigen

6

Grundlagen

Asse (m), Erde (stellt das Malzeichen dar), Gravitationsapfel (g)

Die Gewichtskraft ist die Masse (m) des Objektes mal der Beschleunigung. Während die Masse überall im Universum gleich ist, ändert sich die Beschleunigung je nach Schwerkraft des Planeten.

alles

anzeigen

7

Hebelaufbau

Humerus-Hebel

Der Hebelarm ist der gesamte starre Körper. Er kann weiter in Kraft- und Lastarm unterteilt werden, je nachdem wo am Hebel die Kraft und wo die Last in Bezug auf den Drehpunkt einwirkt.

alles

anzeigen

8

Hebelaufbau

Dreh-Rolle und Angel mit Gelenk

Ein Hebelsystem hat einen Dreh- bzw. Angelpunkt. In unserem Bewegungsapparat sind die Gelenke Dreh- und Angelpunkte der Hebel. Um diese Achse des Hebels herum werden Last und Kraft “aufeinander übertragen”.

alles

anzeigen

9

Hebelaufbau

Muskel [Meterstab-Markierung]: Teil zw. Archimedes und Drehpunkt

Auf dem Hebelarm ist dies der Abstand zwischen dem Drehpunkt (Gelenk, z.B. das Ellbogengelenk) und dem Punkt, wo die Muskelkraft angreift (Muskelinsertionspunkt, z.B. der Bizepssehne). Je größer der Kraftarm, desto mehr reduziert der Hebelarm die nötige Kraft. Einheit sind Meter.

alles

anzeigen

10

Hebelaufbau

Archimedes trägt für Kraftakt Newtonperücke

Die Kraft wird in unserem Bewegungsapparat von Muskeln aufgebracht und in Newton gemessen.

alles

anzeigen

11

Hebelaufbau

Knast um Ende des Knochens: darauf Erde

Der Lastarm ist die Seite des Hebels, auf der die Last liegt: der Abstand des Punktes, an dem die Last angreift, von der Drehachse. Je größer der Lastarm, desto größer ist die Kraft, die nötig ist, um die Last darauf zu bewegen. Last wird in Newton angegeben.

alles

anzeigen

12

Hebelklassen

Mit drei umnebelten Hebelbeispielen: Muskel-Skelett

Alle Komponenten eines Hebels werden als Hebelsystem bezeichnet. In unserem Bewegungsapparat dienen die Knochen als Hebel und werden von der Skelett-Muskulatur bewegt. Das Muskel-Skelett (Bewegungsapparat) ist sozusagen der Hebel-Spezialist schlechthin.

alles

anzeigen

13

Hebelklassen

Hebelzeichnungen I-III

Die Anordnung des Drehpunktes, der Kraft und Last bestimmt die Hebelklasse. Genauer gesagt bestimmt das Element in der Mitte des Hebelsystems die Hebelklasse.

alles

anzeigen

14

Hebelklassen

Zeichnung I des Archimedes: Wippe mit Dreieck in Mitte

Es handelt sich um einen zweiseitigen Hebel. Bei zweiseitigen Gelenken sind Kraft- und Lastarm jeweils auf der gegenüberliegenden Seite des Drehpunktes.

alles

anzeigen

15

Hebelklassen

Mit Kerze: nickender Kopf auf Wippe

Ein Beispiel im Körper für einen zweiseitigen Hebel und damit für einen Hebel, der Hebelklasse I ist das Atlas-Kopf-Gelenk. Dieses dient uns als Drehpunkt für das Nicken. Ein anderes Beispiel für einen zweiseitigen Hebel ist eine Wippe auf dem Spielplatz.

alles

anzeigen

16

Hebelklassen

Zeichnung II: Kasten in Mitte

Bei einseitigen Hebeln sind Last und Kraft auf einer Seite des Drehpunktes. Beispiele hierfür sind in unserem Körper Bizeps und Sprunggelenk.

alles

anzeigen

17

18

Hebelklassen

Fuß mit “Knast-Erde” in der Mitte

Beim Sprunggelenk sind die Zehen der Drehpunkt, die Last ist in der Mitte das Körpergewicht und die Kraft setzt hinten am Fersenknochen an.

alles

anzeigen

19

Hebelklassen

Zeichnung III: Gewicht am Ende

Wenn die Kraft (und nicht die Last) beim einseitigen Hebel in der Mitte ist, spricht man von der Hebelklasse 3. Es ist ein einseitiger Hebel, da Last- und Kraftarm auf einer Seite sind.

alles

anzeigen

20

Hebelklassen

Zeichnung des Ellbogen-Gelenks

Beispiel in unserem Körper für die Hebelklasse 3 ist in diesem Fall der Unterarm mit dem Drehpunkt im Ellbogengelenk. Die Kraft des Bizeps setzt direkt daneben an.

alles

anzeigen

21

Hebelklassen

Mit drei Spitzen: Schaufel mit Dreh-Rolle und "Knast-Erde"

Ein praktisches Beispiel für Hebelklasse 3: eine Schaufel in der Hand (Kraft in der Mitte). Drehpunkt und Last sind entsprechend jeweils außen: Drehpunkt am einen Ende der Schaufel und Last auf der Schaufelfläche.

alles

anzeigen

22

Drehmoment

Dreht Zirkel: römischer Magister (M auf Helm)

Das Drehmoment beschreibt die Drehung mit einem bestimmten Radius r, die aus einer antreibenden Kraft F resultiert. Groß M ist auch das Formelzeichen des Drehmoments. Es gehört zu den skalaren Größen Energie und Arbeit.

alles

anzeigen

23

Drehmoment

Magister (M) dreht Zirkel im Radius (r), Medaille (x), hebt Feuer-Falx (F)

Das Drehmoment M ist gleich dem Radius der Drehung klein r mal der Kraft groß F. Das Drehmoment ergibt sich aus dem Radius der Hebelbewegung und der Kraft.

alles

anzeigen

24

25

Drehmoment

Newton-Meters muskulöse Arme im Proportional-Zeichen

Je länger der Kraftarm, desto größer das Drehmoment. Oder anders gesagt: Ein großer Hebelarm erzeugt mit wenig Kraft ein großes Drehmoment.

alles

anzeigen

26

Hebelgesetz

Justitia mit Waage

Das Hebelgesetz wurde von Archimedes entdeckt. Es beschreibt die Wechselwirkung von Kraft und Last über den Hebel. Die beiden Kräfte des Hebelsystems sind dann im Gleichgewicht, wenn die Kraft, die der Kraftarm aufbringt, genau ausreicht, um die Last des Lastarmes zu halten.

alles

anzeigen

27

Hebelgesetz

Rechter muskulöser Arm, Rüstung mit '='-Zeichen, linker Arm mit Knast-Erde

Im Gleichgewicht eines Hebelsystems sind Kraft des Kraftarms und Last des Lastarms im Gleichgewicht.

alles

anzeigen

28

Hebelgesetz

Schwerer Arm mit Rüstung und Knast-Erde: trägt Newton-Perücke

29

Hebelgesetz

Falx (sichelförmiges Schwert) mit Newtonperücke

F ist die Kraft in Newton, die nötig ist, um die Last zu halten.

alles

anzeigen

30

Hebelaufbau - Der Hebelarm ist der gesamte starre Körper. Er kann weiter in Kraft- und Lastarm unterteilt werden.

Der Drehpunkt ist der Fixpunkt im System. In unserem Körper übernehmen meist die Gelenke diese Funktion.

Die Kraft wird durch die Muskeln vermittelt. Der Abstand von Muskelinsertionspunkt zum Gelenk ist also der Kraftarm.

Die Last ist z.B. das Körpergewicht oder ein Gewicht, dass wir tragen wollen. Der Lastarm ist der Abstand der Last zum Drehpunkt. Je länger der Lastarm, desto anstrengender ist die Bewegung.

Der Drehpunkt ist der Fixpunkt im System. In unserem Körper übernehmen meist die Gelenke diese Funktion.

Die Kraft wird durch die Muskeln vermittelt. Der Abstand von Muskelinsertionspunkt zum Gelenk ist also der Kraftarm.

Die Last ist z.B. das Körpergewicht oder ein Gewicht, dass wir tragen wollen. Der Lastarm ist der Abstand der Last zum Drehpunkt. Je länger der Lastarm, desto anstrengender ist die Bewegung.

Meditricks Schaubild, erstellt mit BioRender.com

© Meditricks GmbH

Hebelklassen - Bei Hebeln der Klasse I liegt der Drehpunkt in der Mitte. Kraft- und Lastarm liegen auf gegenüberliegenden Seiten. Beispiele sind eine Wippe oder das Atlas-Kopf-Gelenk.

Bei Hebeln der Klasse II liegen Last- und Kraftarm auf der gleichen Seite. Es handelt sich daher um einen einseitigen Hebel. Die Last liegt dabei in der Mitte und damit näher am Drehpunkt. Beispiele sind eine Schubkarre oder das Sprunggelenk (die Last ist hier das Körpergewicht, das z.B. beim Gehen angehoben werden soll)

Auch Hebel der Klasse III sind einseitige Hebel. Hier liegt aber die Kraft in der Mitte des Hebels und damit näher am Drehpunkt. Beispiele sind eine Schaufel und das Ellenbogengelenk (Drehpunkt ist hier der Ellenbogen, die Kraft wird durch den Bizeps vermittelt, der direkt daneben ansetzt).

Bei Hebeln der Klasse II liegen Last- und Kraftarm auf der gleichen Seite. Es handelt sich daher um einen einseitigen Hebel. Die Last liegt dabei in der Mitte und damit näher am Drehpunkt. Beispiele sind eine Schubkarre oder das Sprunggelenk (die Last ist hier das Körpergewicht, das z.B. beim Gehen angehoben werden soll)

Auch Hebel der Klasse III sind einseitige Hebel. Hier liegt aber die Kraft in der Mitte des Hebels und damit näher am Drehpunkt. Beispiele sind eine Schaufel und das Ellenbogengelenk (Drehpunkt ist hier der Ellenbogen, die Kraft wird durch den Bizeps vermittelt, der direkt daneben ansetzt).

Meditricks Schaubild, erstellt mit BioRender.com

© Meditricks GmbH

Meine Notizen

|

Menü Physiologie

Rückmeldung

Unsere Meditricks wurden mit viel Liebe ersonnen, illustriert und vertont. Gib uns gerne Lob, Kritik über die Feedback-Funktion unter den Meditricks oder schreib uns – siehe Kontakt.

Gereift unter der Sonne Freiburgs. mit viel Liebe zum Detail ersonnen, illustriert und vertont. Wir übernehmen keine Haftung für nicht mehr löschbare Erinnerungen.

Quint

Quint