So geht lernen mit Meditricks

Unsere Demo-Seite

Technik:

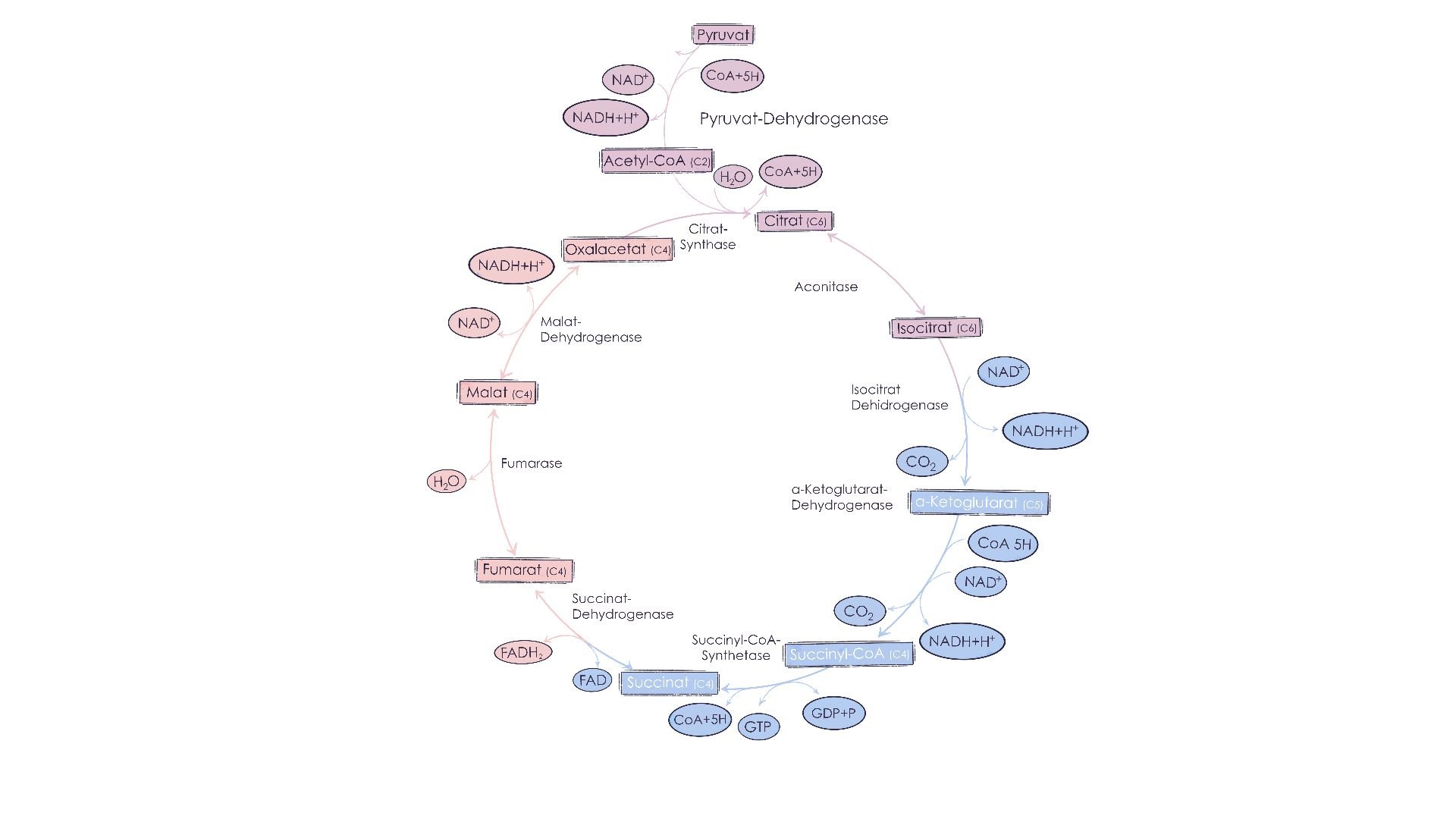

Vorklinik / Grundlagen

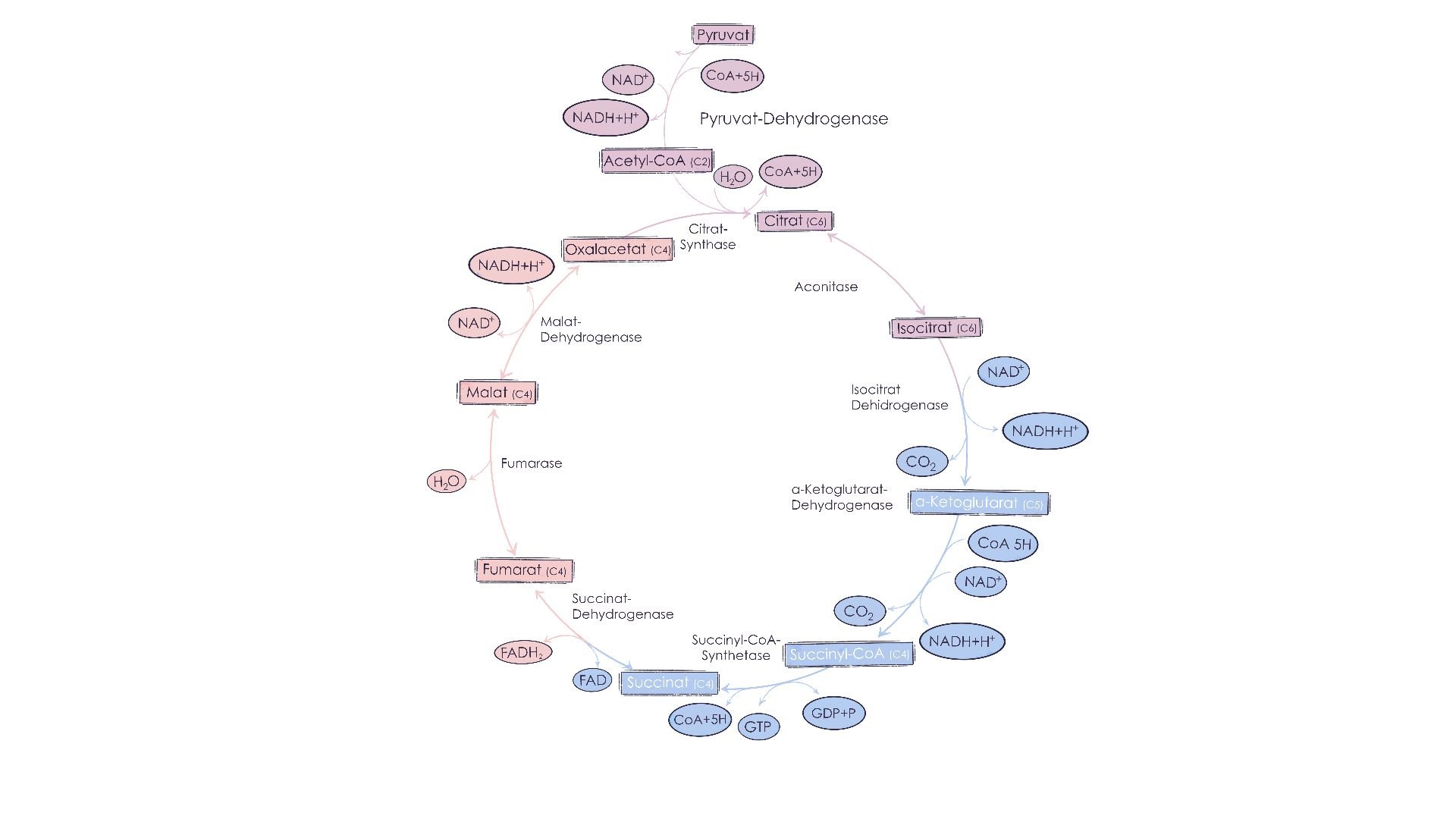

Der Citratzyklus – produziert in der Zitronen-Limo-Fabrik!

Was ist Ankizin?

Es ist das größte non-profit, studentisch organisierte Anki-Projekt im deutschsprachigen Raum.

Ziel ist die Umsetzung des gesamten notwendigen Wissens für alle medizinischen Staatsexamina.

In freundlicher Kooperation bieten wir im Ankizin-Deck passgenau unsere Merkhilfen in den jeweiligen Anki-Karten an. Die so verknüpften Fragen kannst Du mit freundlicher Genehmigung der bvmd auch hier als Quiz ansehen.

Du findest alle Inhalte auch im Ankizin-Deck in Anki.

Klinik

Wenn das Herz entzündet ist

Was ist Ankizin?

Es ist das größte non-profit, studentisch organisierte Anki-Projekt im deutschsprachigen Raum.

Ziel ist die Umsetzung des gesamten notwendigen Wissens für alle medizinischen Staatsexamina.

In freundlicher Kooperation bieten wir im Ankizin-Deck passgenau unsere Merkhilfen in den jeweiligen Anki-Karten an. Die so verknüpften Fragen kannst Du mit freundlicher Genehmigung der bvmd auch hier als Quiz ansehen.

Du findest alle Inhalte auch im Ankizin-Deck in Anki.

Histologisch handelt es sich um septische Mikroembolien in den Hautgefäßen – also hämatogene Mikroabsiedlungen infolge bakterieller Streuung von der infizierten Herzklappe. Anders als die ähnlich gelagerten Osler-Knötchen sind Janeway-Läsionen in der Regel nicht schmerzhaft, da sie keine immunvermittelte Vaskulitis darstellen, sondern echte Infarkte.

Pathophysiologisch beruhen sie auf einer immunvermittelten Vaskulitis kleiner Gefäße – es handelt sich also nicht um septische Embolien, sondern um Ablagerungen von Immunkomplexen (Typ-III-Reaktion). Diese verursachen eine entzündliche Reaktion mit lokaler Schmerzhaftigkeit.

Osler-Knötchen sind nicht spezifisch, aber hoch suggestiv für eine infektiöse Endokarditis, besonders bei subakutem Verlauf. Auch sie zählen zu den minor criteria der modifizierten Duke-Kriterien.

Pathophysiologisch entstehen sie durch kapilläre Mikroembolien oder Vaskulitis infolge einer infektiösen Endokarditis, können aber auch bei anderen Erkrankungen wie Vaskulitiden, Trauma, Sepsis oder Gerinnungsstörungen vorkommen. Klinisch sind sie in der Regel nicht schmerzhaft und verlaufen subungual (unter dem Nagel).

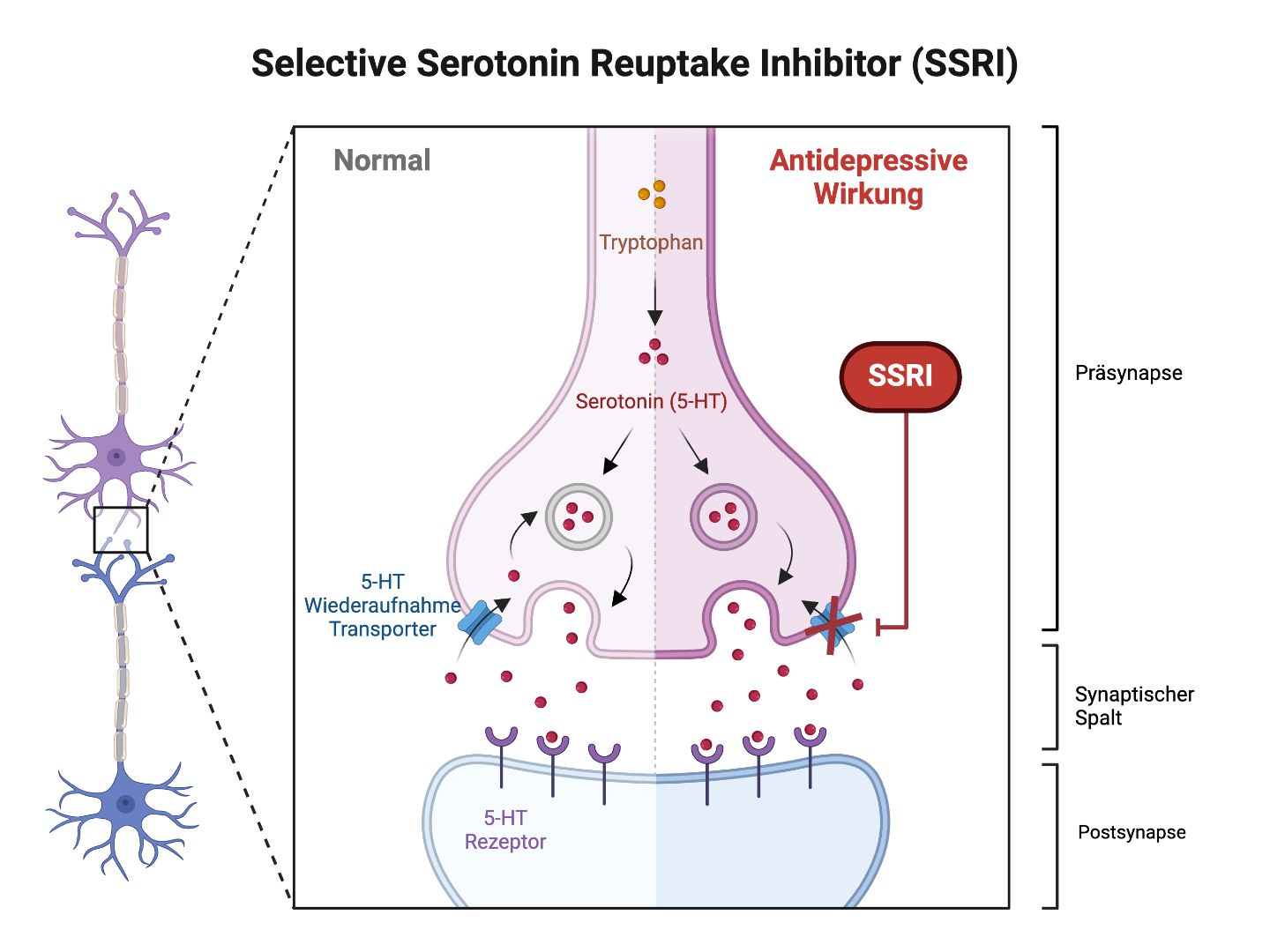

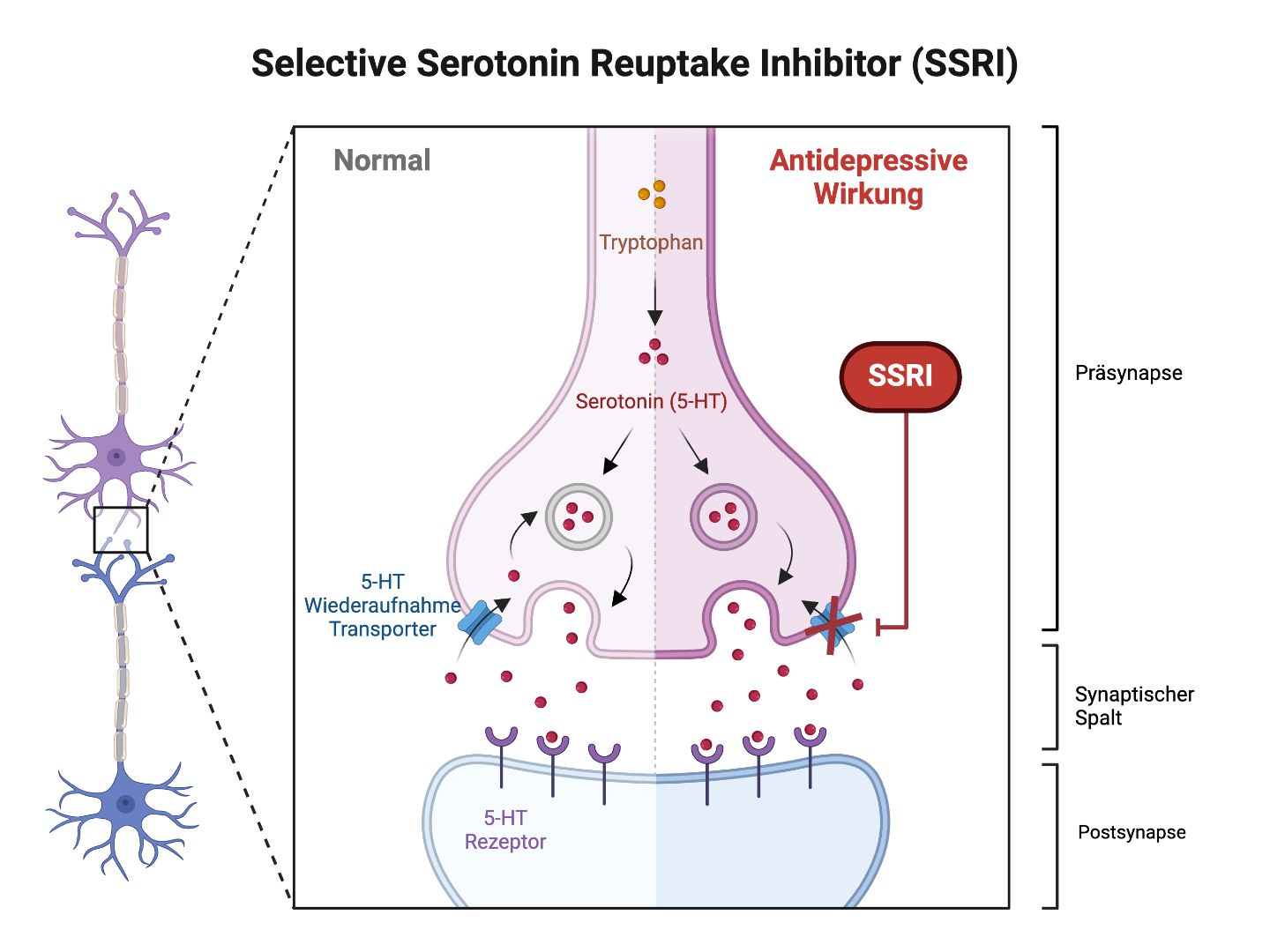

Pharma

Substanznamen endlich behalten

Was ist Ankizin?

Es ist das größte non-profit, studentisch organisierte Anki-Projekt im deutschsprachigen Raum.

Ziel ist die Umsetzung des gesamten notwendigen Wissens für alle medizinischen Staatsexamina.

In freundlicher Kooperation bieten wir im Ankizin-Deck passgenau unsere Merkhilfen in den jeweiligen Anki-Karten an. Die so verknüpften Fragen kannst Du mit freundlicher Genehmigung der bvmd auch hier als Quiz ansehen.

Du findest alle Inhalte auch im Ankizin-Deck in Anki.

Stimmen.

"Der Inbegriff für Eselsbrücken!"

"Vielen Dank für die großartigen Videos!!!!"

"Ohne euch hätte ich nie alle Infektionskrankheiten gelernt – Danke!"

"Einfach nur Liebe, ihr Lebensretter!"

Wir veröffentlichen wöchentlich neue Inhalte.

Hol Dir jetzt

331% mehr Lernerfolg

891 Merkbilder

davon 604 klinische und

284 vorklinische Themen.

2.000+ Videos

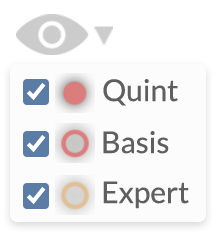

Basis- oder Expertenvideo,

das Wichtigste in der Zusammenfassung.

12 Monate Zugriff für 9,25 EUR pro Monat, als Einmalzahlung: 111 EUR.

6 Monate Zugriff für 11,50 EUR pro Monat, als Einmalzahlung: 69 EUR.

Quint

Quint