Diese Inhalte sind den Nutzenden von Meditricks vorbehalten.

Hier kannst Du einen Zugang erwerben.

Du bist neu hier? Informiere Dich über Meditricks.

Hast Du bereits einen Zugang?

Melde Dich bitte unter 'Profil' an.

Hier eine Vorschau,

wie wir dieses Thema behandeln und wie unsere Eselsbrücken aussehen:

Insulin: Klinische Aspekte und Interaktion

Basiswissen

-

Klinische Aspekte

Diabetes-Patienten sollten immer Trauben- oder Würfelzucker mit sich führen

Insulines Tochter mit Vorrat an Trauben- und Zuckerwürfelchen

Es besteht das Risiko einer Hypoglykämie bei Überdosierung von Insulin, bei Anstrengung sowie in Stresszuständen.

-

Klinische Aspekte

Insulin ist nicht plazentagängig: keine Einschränkung in Schwangerschaft und Stillzeit

Insulines Tochter hat ein Baby dabei

-

Klinische Aspekte

Größere Hautdepots verlangsamen die Resorption

Schaufeldepot: Stau unter den kleinen Insulanern

V.a. bei einer bereits fortgeschrittenen Insulinresistenz wird hierdurch der Therapieeffekt zusätzlich minimiert, sodass die benötigte Insulindosis entsprechend höher ist.

-

Klinische Aspekte

Die Resorption ist stark abhängig von: Injektionsort, Injektionstechnik, Injektionstiefe → Patientenschulung!

Insulaner diskutieren über besten Ort, beste Grabetechnik, beste Tiefe → weisen andere Bewohner ein

-

Probleme der Insulintherapie > Dawn-Phänomen

(1) Dawn-Phänomen: frühmorgendliche Hyperglykämien (v.a. Typ-I-Diabetes)

Sonnenaufgang: Pyramide aus Zuckerwürfelchen (junge Auto-Bärin)

...

Expertenwissen

-

Klinische Aspekte

Adäquater Magnesiumspiegel verbessert Insulinwirkung

Magnet zieht Insulaner an

Magnesium moduliert die von Insulin ausgelösten, intrazellulären Signalkaskaden (Magnet zieht Insulaner an). Insulin fördert allerdings die Aufnahme von Magnesium in die Zellen, weshalb es unter Insulintherapie oft zu Hypomagnesiämie kommt. Der Körper kompensiert diese durch Resorption von Magnesium aus den Knochen.

-

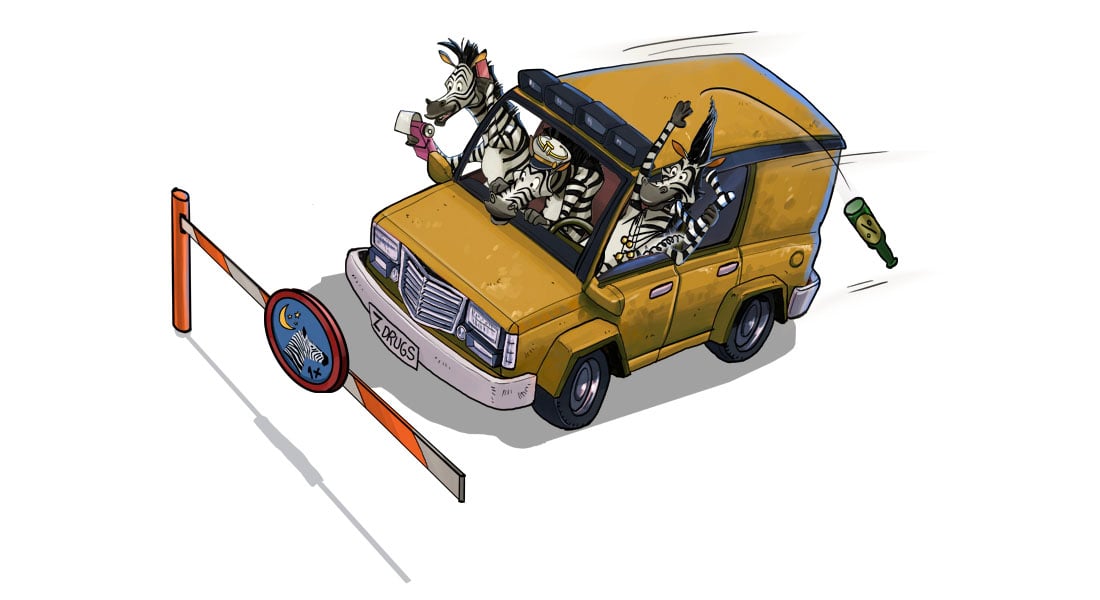

Einfluss von Medikamenten > Erhöhter Insulinbedarf

Östrogene (Kontrazeptiva) → ↑ Wachstumshormone → ↑ Anabolismus und ↓Lipolyse

Auf dem Berg: Ess-Drache (engl. (Ess-)dragon = Estrogen) mit Wachs-Tuch-Mohn und Ananas

So kommt es zu einer vermehrten Insulinresistenz.

-

Einfluss von Medikamenten > Erhöhter Insulinbedarf

Thiazide & Schleifendiuretika → Kalium- & Magnesiumdepletion → ↓ Effektivität ß-Zellen

Auf dem Berg: Insuline zieht ein Tier mit gelber Schleife im Haar → dieses frisst den Bananen- und Nussvorrat

Ggf. ist dann eine Kaliumsubstitution notwendig.

...

Beginne das Lernen mit unseren Eselsbrücken,

werde Teil der Lernrevolution.

Neu

Die 10 neuesten Meditricks:

Gereift unter der Sonne Freiburgs. mit viel Liebe zum Detail ersonnen, illustriert und vertont. Wir übernehmen keine Haftung für nicht mehr löschbare Erinnerungen.